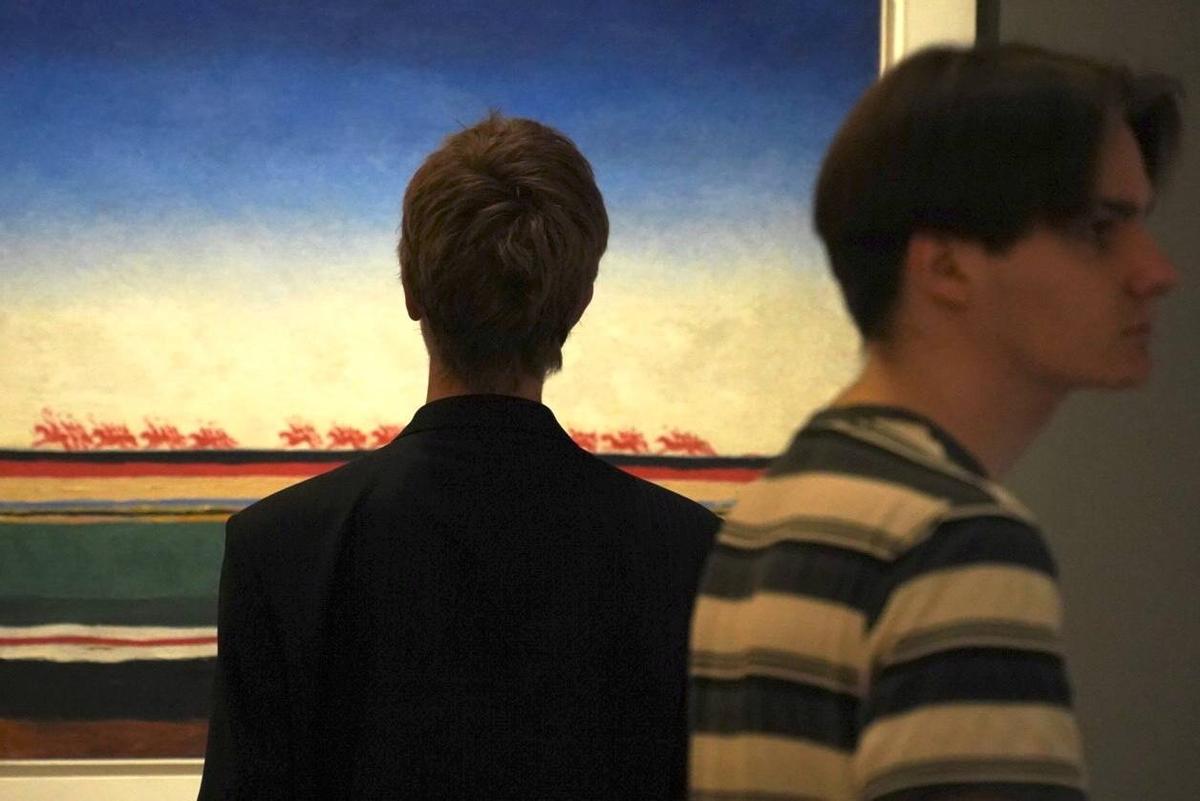

У Русского музея богатейшая коллекция отечественного авангарда — порядка полутора тысяч экспонатов. Но большая часть из них скрыта в запасниках. Сейчас в 20 залах на выставке «Наш авангард» показывают 400 предметов — в основном из собственного собрания. Когда повторится столь полное представление авангарда, неведомо, а потому неудивительно, что залы корпуса Бенуа снова полны посетителей, а экскурсии идут одна за другой.

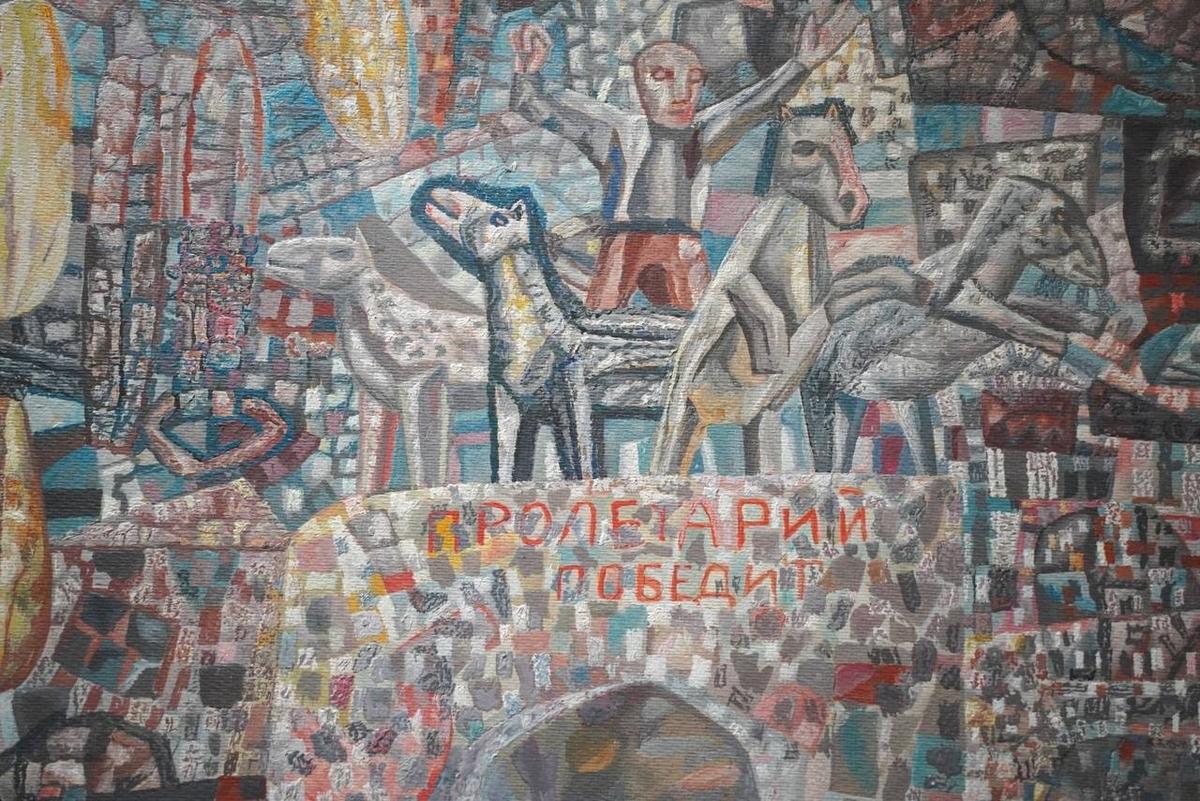

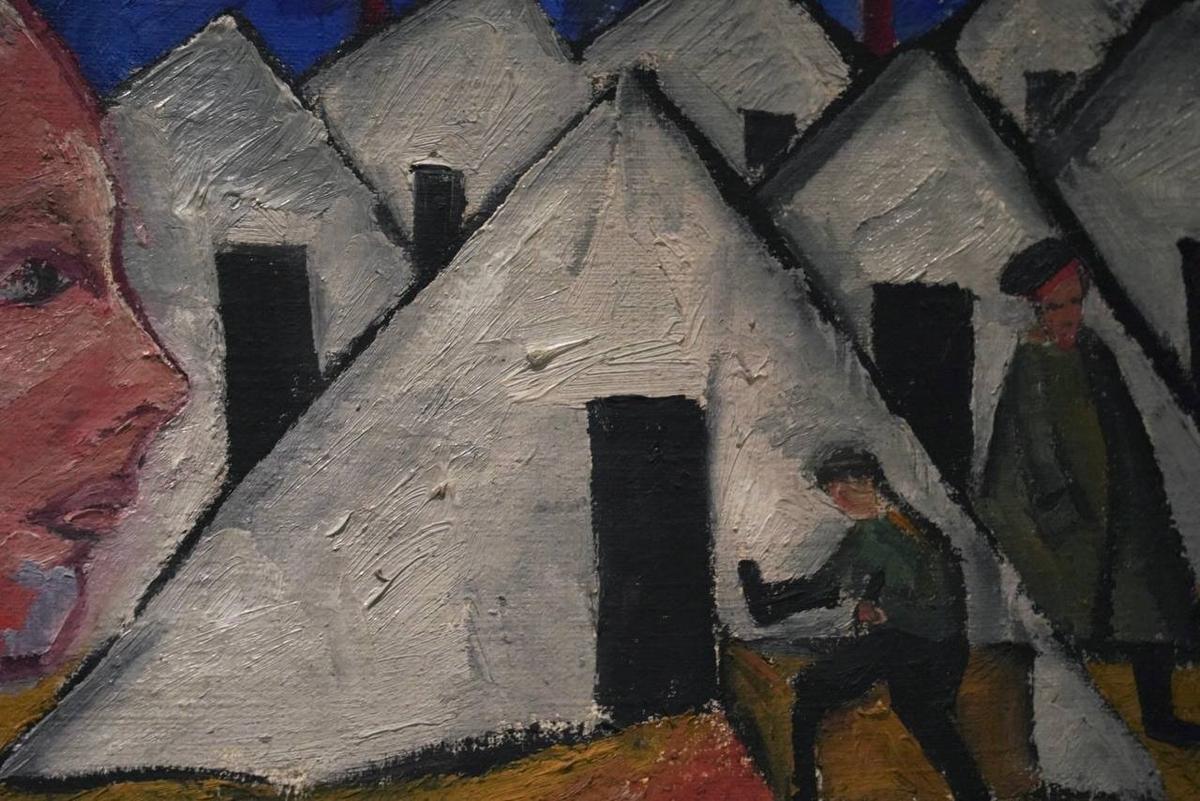

Русский авангард, хотя точнее — советский, это всего одно десятилетие 1920-х, когда «-измы» в живописи стремительно сменяли друг друга: импрессионизм — примитивизм — сезаннизм — кубизм — футуризм — абстракционизм — конструктивизм. Дальше искусство, подхваченное идеологией, ушло в столь нужный власти реализм.

Фото: Павел Борисенко / MR7

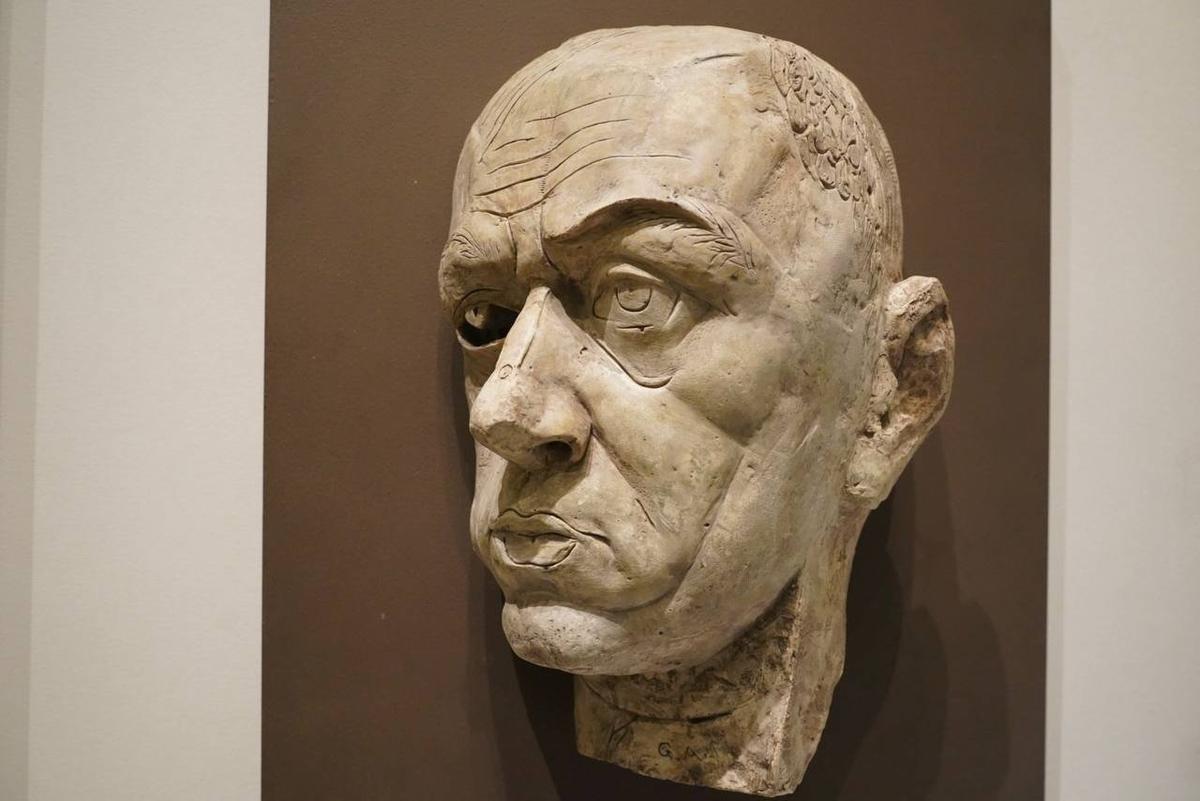

Начинают выставку, как и положено, со знакомства с авторами. В первом зале, куда попадает зритель, представлены портреты деятелей авангарда, причём не только художников, но и музыкантов, поэтов.

Фото: Павел Борисенко / MR7

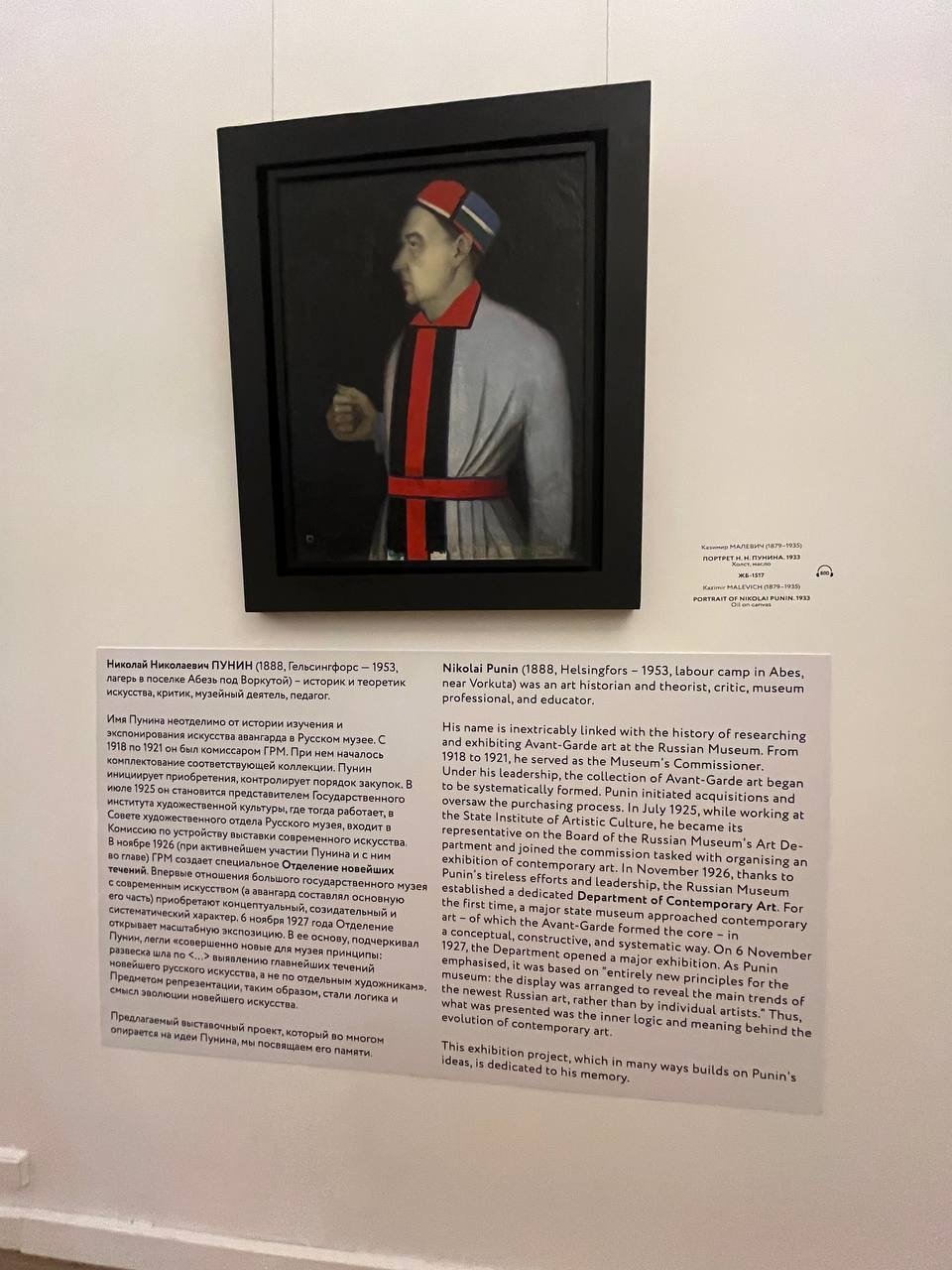

Авторы экспозиции отдельно оговариваются, что посвящают её Николаю Пунину — руководителю первого в стране отделения новейших течений, возникшего в Русском музее. Во многом благодаря ему была собрана основа коллекции авангардной живописи.

Фото: Павел Борисенко / MR7

Николай Пунин мог бы стать юристом, но, начав учёбу на юрфаке университета, перевёлся на историко-филологический. И ещё студентом он пришёл в Русский музей учёным регистратором в отдел, максимально далёкий от современного искусства, — древнерусской живописи. Он был одним из организаторов этого отдела. После революции Пунин стал комиссаром при Эрмитаже и Русском музее. По сути, он пересоздавал музей в новой реальности, в новой стране и… в новом искусстве. Николай Пунин обратил внимание именно на современников. Для них он был не просто «чиновник от искусства» или кабинетный музейный работник, Пунин прекрасно знал многих художников, поэтов, писателей, музыкантов той поры, он дружил с ними и понимал их.

В 1927 году он возглавил отделение и создал экспозицию новейших течений в искусстве Русского музея. И это он предложил и реализовал новый принцип экспозиции: не по авторам, а по направлениям. В музейных залах таким образом было представлено развитие актуальной на тот момент живописи, показана логика развития искусства от одного течения к другому.

Фото: Павел Борисенко / MR7

Той же внутренней логики постарались придерживаться составители и нынешней выставки. Для посетисетителя экспозиция также выстроена от одного направления авангарда к другому. Попутно зрителям предлагают заглянуть в тематические залы.

Один из них, например, посвящён Владимиру Татлину. Впервые в Русском музее сейчас можно увидеть его конструкции — и модель его знаменитой башни, и другие, менее известные широкой публике. И логичное продолжение маршрута — зал конструктивизма, который и вырос во многом на работах Татлина.

Фото: Павел Борисенко / MR7

Фото: Павел Борисенко / MR7

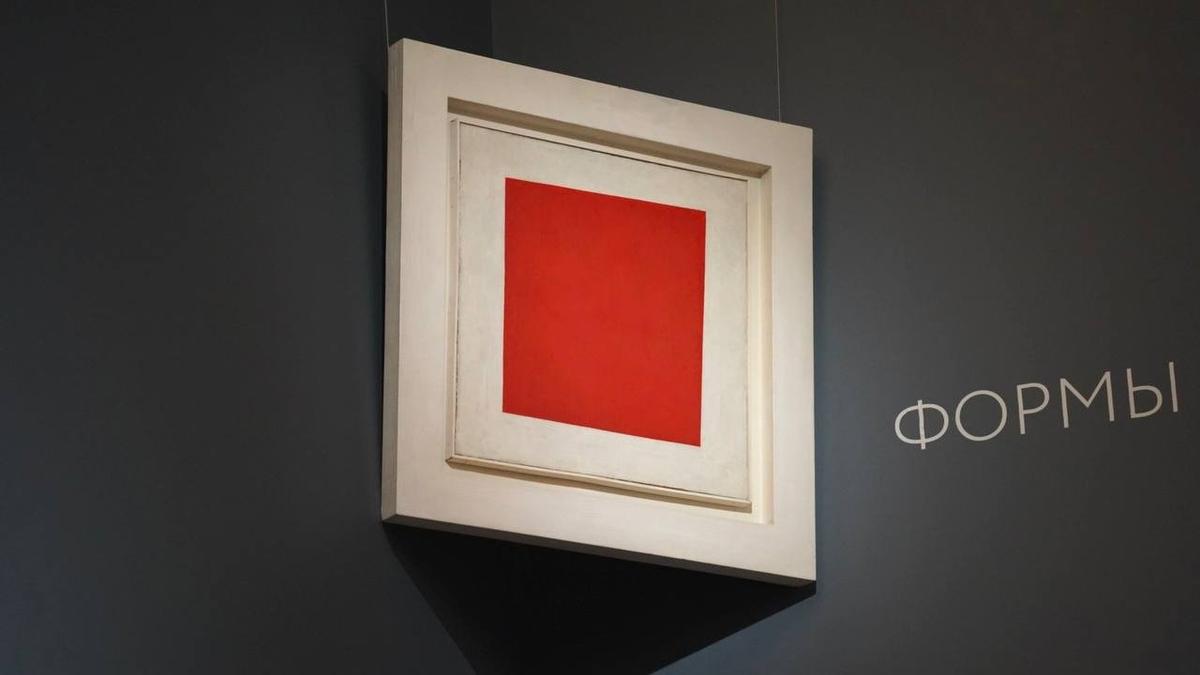

Ещё два зала на выставке — монографические: Филонова (аналитическое искусство) и Малевича (постсупрематизм). У музея крупнейшие собрания произведений этих авторов. Но лишь часть представлена в постоянной экспозиции. Интересно, что «Красный квадрат» Малевича, как и «положено», как и «было задумано», повешен в «красном углу» — как икона нового времени. Кроме того, сейчас на выставке можно увидеть, например, и «редкого» раннего Малевича.

Зал Малевича. Фото: Павел Борисенко / MR7

Рядом ещё один «доп.» зал — с проекциями (не оригиналы! тут не ждите многого) декораций и костюмов Казимира к авангардной опере 1913 года «Победа над солнцем».

Казимир Малевич. «Спортсмены» (на первом плане). Фото: Павел Борисенко / MR7

Экспозиция подробно рассказывает о ключевых фигурах советского авангарда, как сказано в анонсе, «на широком культурно-историческом фоне». За фон отвечают произведения менее известных авторов, предметы декоративно-прикладного искусства, станковый рисунок.

На осмотр экспозиции без экскурсии можно потратить три, четыре и более часов. Но на создание шедевров уходили дни, недели, месяцы, а на формирование коллекции — годы и десятилетия.

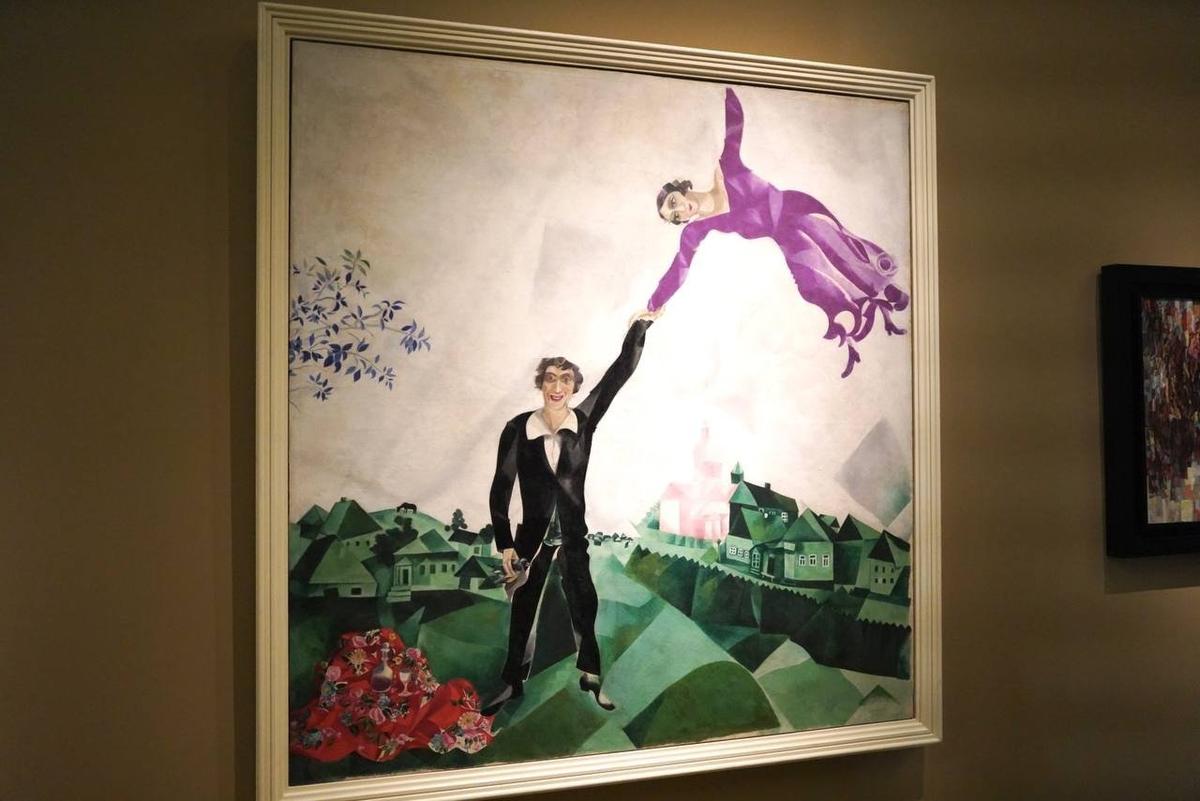

Марк Шагал. «Прогулка». Фото: Павел Борисенко / MR7

- Казимир Малевич: «Красный квадрат» и знаменитые «Чёрный квадрат», «Чёрный крест», «Чёрный круг», а также постсупрематические работы.

- Василий Кандинский: «Чёрное пятно», впечатляющие абстракции, включая «Синий гребень»

- Марк Шагал: поэтичная «Прогулка»

- Павел Филонов: загадочная «Формула весны» и «Германская война»

- Наталья Гончарова: динамичный «Велосипедист»

- Михаил Ларионов: провокационная «Венера»

- Владимир Татлин: редкий «Матрос»

- Ольга Розанова: многогранная «Кузница»

Фото: Павел Борисенко / MR7