Во время блокады в Ленинграде погибли более полутора миллионов человек. Голод и холод убивали не меньше, чем бомбежки. Но, несмотря на чудовищные условия жизни, город смог избежать самого страшного, что может произойти с жителями во время осады, — эпидемии болезней. Как удалось это сделать? О работе медиков рассказали в Музее медицины блокадного Ленинграда при Госпитале для ветеранов войн. Там для пациентов, которых лечат от ран, полученных на специальной военной операции, прошла экскурсия. Провела её автор концепции музея, доктор медицинских наук, профессор, член правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Татьяна Голубева.

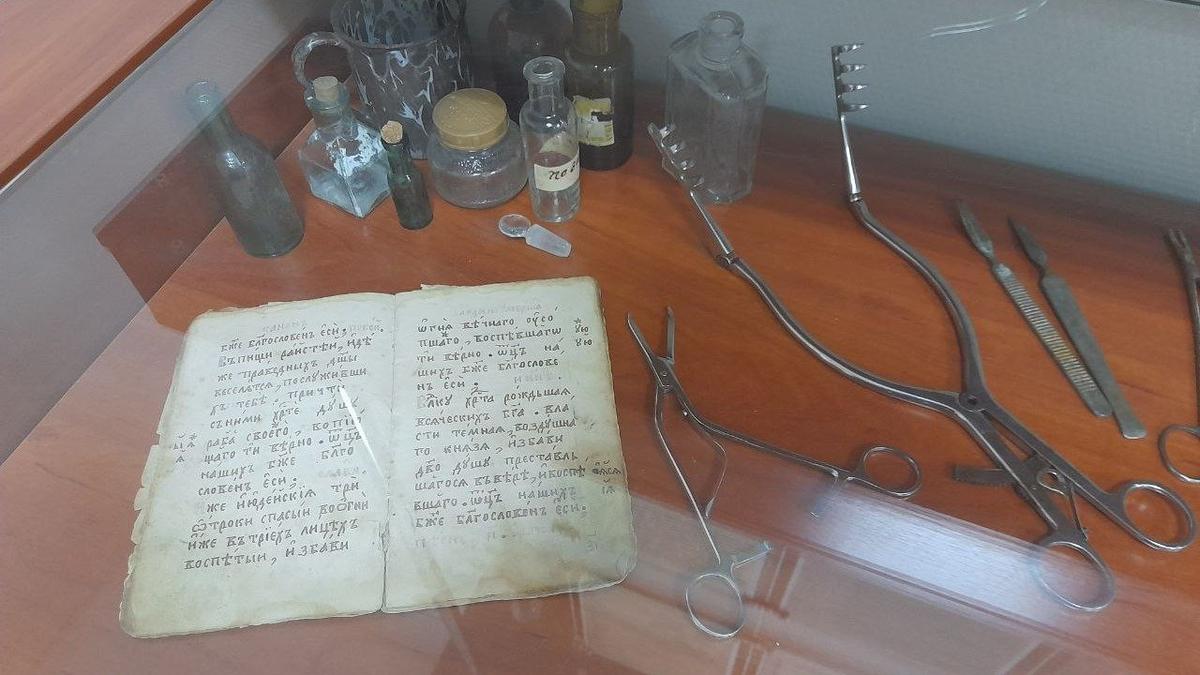

Музей медицины блокадного Ленинграда в Госпитале для ветеранов на Старорусской улице открылся 23 января 2019 года. В нём выставлены хирургические инструменты, использовавшиеся в операционных военного времени, кусочек блокадного хлеба, хлебные карточки, сохранившаяся газета «Ленинградская правда», личные фотографии блокадников, а также страницы научных медицинских сборников, изданных в годы блокады.

— Мы сейчас видим последствия ленинградской блокады у жителей блокадного Ленинграда, у их потомков. Заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта — всё это последствия блокады. Кто помнит историю, тот помнит о Победе. История никогда не должна забываться — такими словам начальник Госпиталя для ветеранов войн, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Максим Кабанов передал слово экскурсоводу.

Ветки собирали за Пискарёвкой

В блокаду ленинградцы страдали от голода, холода, антисанитарии. Но куда страшнее была угроза эпидемий — случись хоть одна, ослабленные жители погибли бы все.

Спутница голода — цинга. В Ленинграде она была частой. Цинга возникает из-за того, что организму не хватает витамина С. С ней боролись хвойным раствором.

Ветки хвойных деревьев сотрудники НИИ витаминной промышленности собирали в лесу за Пискарёвкой. Потом хвою отделяли от веток и заливали уксусной кислотой или винной кислотой.

— В городе заготавливали хвою в огромных количествах, и из них делался так называемый хвойный раствор. В нём много витамина С. Кувшины с раствором стояли во всех столовых, во всех медицинских учреждениях. Это помогло вылечить многих, — рассказала Татьяна Голубева.

Стенды в Музее блокадной медицины. Фото: Тимофей Гумениченко

Врачи придумали, как предупредить сыпной и брюшной тиф.

Сыпной тиф — заболевание, которое переносят вши и другие паразиты. При антисанитарии, которая была в Ленинграде зимой 1942 года (водопровод замёрз, бани закрылись), избежать эпидемии тифа было очень непростой задачей. Тогда глава Ленгорздравотдела профессор Федор Машанский отправил по городу бригады дезинфекторов, которые ходили по квартирам и обрабатывали их, а также вещи граждан.

С брюшным тифом работы дезинфекторов было недостаточно. но для профилактики этого кишечного заболевания существовала прививка. К началу осады её делали только взрослым людям. Однако дети были подвержены тифу даже сильнее взрослых, они болели и умирали. Машанский на свой страх и риск начал прививать малышей начиная с двух лет. Брюшной тиф пошёл на убыль.

Татьяна Голубева. Фото предоставлено пресс-службой Госпиталя для ветеранов войн

Не допустили в Ленинграде и эпидемию холеры.

— Это страшная инфекция. Естественно, в городе были антисанитарные условия, в которых холера может возникнуть очень легко. Распространяется она с молниеносной иногда скоростью, — объяснила слушателям Татьяна Голубева.

Технически создать препарат для лечения и профилактики холеры в Ленинграде было возможно. Но для этого требовалось работать с возбудителем болезни. Риски были высоки: если в лабораторию попадет бомба, эпидемии будет не избежать. Но медики рискнули. В подвале создали лабораторию и там разработали холерный бактериофаг — вирус, разрушающий возбудитель холеры. Благодаря ему эпидемии в городе удалось избежать.

Инструменты, которыми врачи пользовались в блокаду. Фото: Тимофей Гумениченко

Рецепты блокадных диетологов

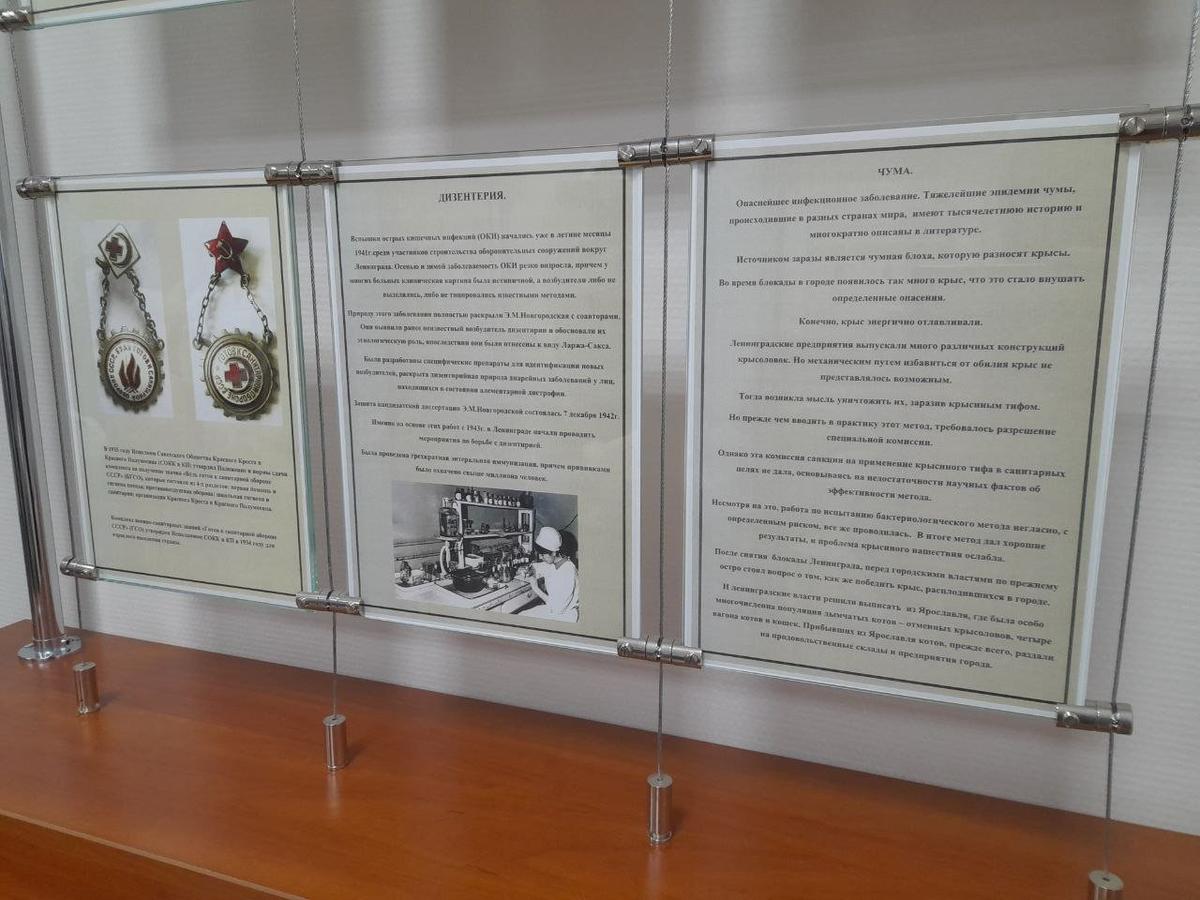

Научная работа в осаждённом городе не останавливалась. Так, например, одна из научных работ касалась возбудителя дизентерии. Ещё летом 1941 года дизентерия стала косить тех, кто строил защитные сооружения. Возбудителя определить не удавалось — а значит, лечить было труднее. В задачу вцепились учёные — в их числе Новгородская. Информация об этом размещена на стенде в музее. Учёные сумели выявить причину дизентерии — в декабре 1942 года Новгородская даже защитила кандидатскую диссертацию на эту тему. Спустя год на основе её научной работы дизентерию с новым возбудителем начали активно лечить.

Диетологи разрабатывали рецепты. Они, кстати, были среди ленинградцев очень востребованными, поскольку основывались на реальных возможностях осаждённых людей.

Так, при изготовлении селёдочного паштета диетологи рекомендовали брать селёдочные головы, хвост, плавники, не пренебрегая и отбросами. Хорошо промывать и не менее пяти-шести раз пропускать через мясорубку. При последней прокрутке можно добавить кусочек хлеба — и паштет готов.

— Или заливное, — приводит пример рецепта Татьяна Голубева. — Плитку столярного клея замочить в холодной воде, через несколько часов, когда клей набухнет, добавить воды, кипятить на медленном огне, по вкусу добавить соль. Чтобы убрать тухлый запах, можно добавить перец и лавровый лист. А затем поставить в холодное место на три-четыре часа.

Для приготовления похлебки из кожаных ремней диетологи советовали брать при возможности неокрашенные ремни и, нарезав их, водой залить ещё с вечера накануне готовки. Варить — не менее трёх часов, при возможности заправить крапивой или лебедой.