«Под трибунал захотел??!» — эта устрашающая фраза военачальника любого ранга в годы Великой Отечественной войны была хорошо знакома и рядовым, и командирам.

Что стоит за этими словами? Долгое время о военном трибунале в осажденном Ленинграде и на Ленинградском фронте было известно немного даже профессиональным исследователям блокады города. Ведь материалы находились под грифом «совершенно секретно».

О том, как работали военные трибуналы в блокадные годы, мы попросили рассказать заместителя председателя 1-го Западного окружного военного суда Юрия Кунцевича.

Юрий Кунцевич — соавтор книг и научных монографий «Военный трибунал Ленинградского фронта в годы Великой Отечественной войны», «Военный трибунал Ленинградского фронта: в лицах, событиях и документах».

Он принимает участие в работе по рассекречиванию документов, связанных с деятельностью военных трибуналов в годы войны, а также в создании документальных фильмов о судебном преследовании нацистских военных преступников за совершенные преступления в отношении мирного советского населения.

Самые тяжёлые месяцы — первые

– Юрий Мирославович, любая война — и Великая Отечественная не исключение — порождает как героев, так и предателей. Какова роль военных трибуналов в Ленинграде и войсках Ленинградского фронта?

– Известно, что война требует от людей предельного напряжения духовных и физических сил — подвига. Однако в тяжелейших экстремальных условиях обнажаются и низменные черты, проявляющиеся в виде небывалого всплеска преступности. Очевидно, что ни одна армия мира не могла бы победить врага, если бы в ней царили трусость, предательство, дезертирство и главное — отсутствие единоначалия и воинской дисциплины.

Поэтому борьба с преступностью, в том числе с воинской, стала важнейшей задачей обеспечения безопасности Ленинграда. В условиях войны государство вынуждено было принимать законы, которые в настоящее время кажутся жестокими и порой несправедливыми.

Военные трибуналы относились к органам военной юстиции, они сочетали в себе функции судебных репрессий с работой по предупреждению преступности: с нарушителями дисциплины в войсках, с проникавшими через фронт агентами врага, с преступными элементами, не желавшими соблюдать законы государства.

– Как началась реорганизация судебной системы города и области в условиях введенного военного положения?

— Уже 22 июня 1941 года Военный трибунал Ленинградского военного округа (так он назывался до начала войны) был переименован в Военный трибунал Северного фронта, позже — 24 августа 1941-го — стал Военным трибуналом Ленинградского фронта.

Организационная работа по созданию сети военных трибуналов одновременно с формированием новых соединений и объединений, народного ополчения на всём Ленинградском фронте продолжалась ещё в июле-августе 1941 года, когда боевые действия происходили уже на подступах к Ленинграду.

За первую половину августа было создано 45 военных трибуналов, позже часть их перешла в ведение Карельского и Волховского фронтов. В разные периоды войны в Военном трибунале Ленфронта находилось от 26 до 70 военных трибуналов воинских соединений и объединений.

Городской суд Ленинграда и суд Ленинградской области, а также подведомственные им районные народные суды были переименованы в военные трибуналы и организационно вошли в состав Военного трибунала Ленинградского фронта в качестве нижестоящих поднадзорных судов.

В судах Ленинграда и Ленинградской области были ликвидированы коллегии по кассационному рассмотрению уголовных и гражданских дел. Фактически они действовали как суды первой инстанции, а все контрольные функции по проверке их приговоров и решений были переданы Военному трибуналу Ленинградского фронта, который в течение всей блокады возглавлял судебную власть в городе и на отдельных участках области.

– Сложно было сразу найти столько специалистов для трибуналов?

— Да. В то время председателем Военного трибунала Ленинградского фронта был генерал-майор юстиции Иван Фролович Исаенков. Он вспоминал: «Мы испытывали трудности с комплектованием военных трибуналов, особенно в первые месяцы войны. Хотя Ленинград и располагал квалифицированными юристами, но в начале войны большинство из них ушли в ополчение или были мобилизованы и направлены на другие фронты. Поскольку источники кадров для пополнения резерва уже к августу 1941 года были значительно исчерпаны, я обратился в Главное управление военных трибуналов по вопросу о присылке юрсостава на фронт; в Обком и Горком ВКП(б). В результате этих чрезвычайных мер, все военные трибуналы были своевременно укомплектованы, но по сокращенному против штатов военного времени варианту (3 судьи и 1 секретарь). Впоследствии, в 1942 году, штаты были сокращены до 2-х судей. Одновременно с этим военный трибунал фронта создал резерв оперативного и секретарского состава…»

Нацистские преступники на Новгородском судебном процессе 1947 года. Фото: из архива 1-го Западного окружного военного суда

«Неустойчивые элементы» на поводу у вермахта

– С какими наиболее распространенными среди военнослужащих преступлениями пришлось столкнуться судьям в самом начале войны?

— С дезертирством и членовредительством. Как только немцы укрепились у ворот Ленинграда, начались позиционные бои, пропагандистская активность вермахта заметно усилилась. Немецкие агитаторы всеми способами пытались склонить наших солдат к дезертирству, братанию, оказывая на бойцов Красной армии серьёзное психологическое воздействие. И первые военные недели, показавшие превосходство немецкой армии, действительно, вводили многих красноармейцев в подавленное состояние. О тех днях писал Иван Исаенков: «Поползли панические слухи — началась антисоветская агитация. Неустойчивые элементы пошли на удочку врага. Трусы и шкурники начали активнее искать пути, как бы спасти свою шкуру».

С 26 августа по 5 сентября 1941 года были проведены три массовых облавы в Ленинграде и трёх его пригородах на предмет поиска дезертиров, лиц без прописки и преступных элементов.

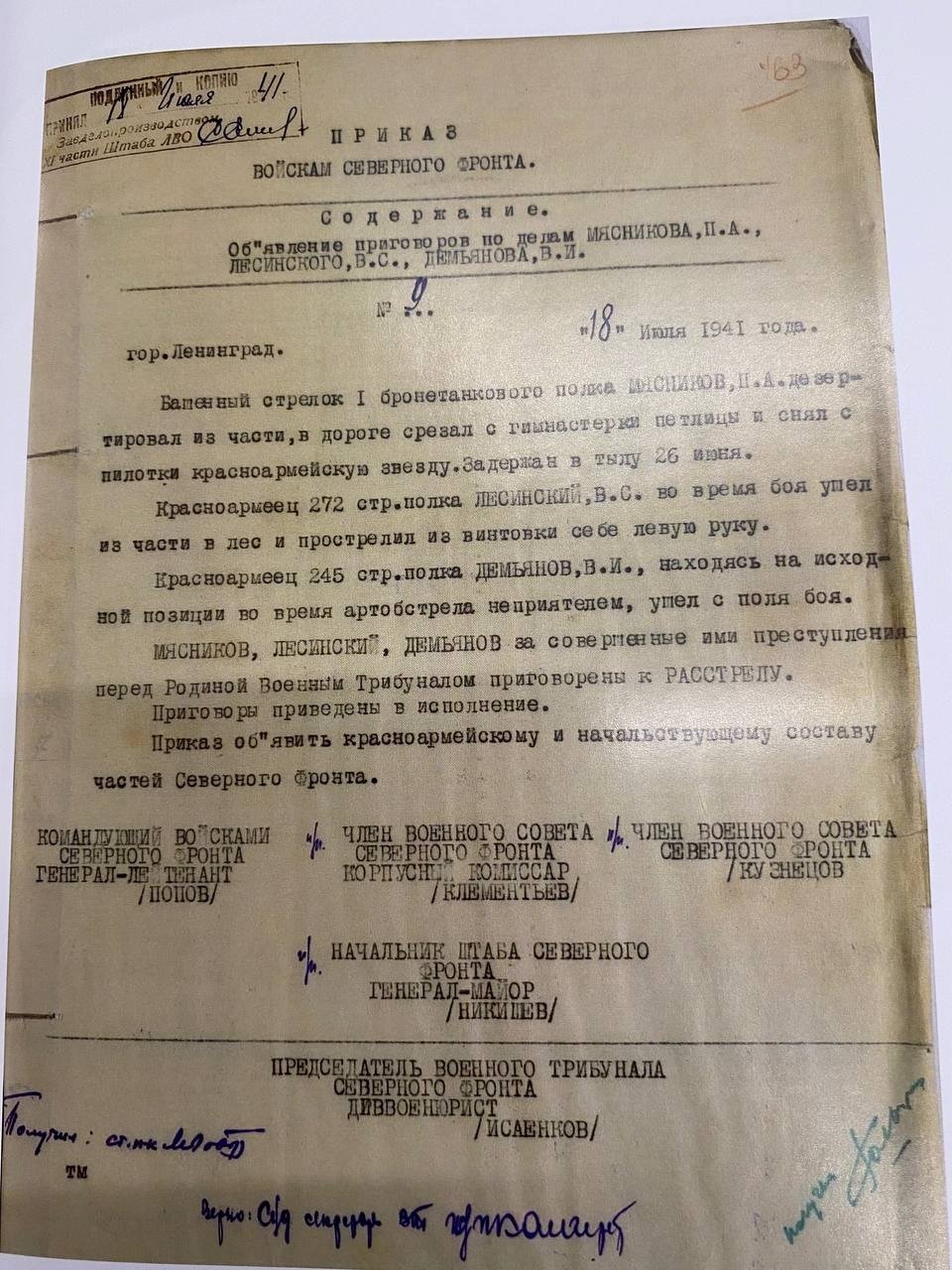

Копия приказа об исполнении приговора по делам о дезертирстве и самострелах. Фото: из архива 1-го Западного окружного военного суда

Задержали 7328 человек, из них оказалось немало военнослужащих, имевших при себе оружие и гранаты.

В Ленинграде только за два дня — с 13 по 15 сентября 1941-го по подозрению в дезертирстве были задержаны 3566 человек.

Ситуация складывалась таким образом, что в октябре 1941 года начальник политуправления Ленинградского фронта издал приказ о необходимости борьбы с вражеской пропагандой.

На настроении бойцов сказывались также скудное питание, скупость информации о положении на фронтах, что тоже вело к дезертирству и панике.

Из просмотренной военной цензурой корреспонденции 23-й армии за 20 дней декабря 1941 года различные критические замечания содержались в 11352 письмах с фронта.

Если в первом квартале 1941 года за подготовку к измене и за измену Родине были осуждены несколько десятков человек, то за четвёртый квартал — 1371. И это были большей частью дела о переходе на сторону врага. Часть бойцов немецкая разведка успела завербовать и перебросить за линию фронта.

Сегодня известно, что некоторые красноармейцы, воевавшие на Ленинградском фронте, сдались в плен, вскоре присягнули врагу на верность, а потом оказались в печально известных карательных батальонах «Припять» и «Шелонь».

Исключительный рост воинских преступлений произошёл в сентябре-октябре 1941 года. В тот момент самыми распространенными воинскими преступлениями (в исчислении к общему количеству осужденных) были: членовредительство — 21,2 %, самовольные отлучки в боевой обстановке — 15,5 % дезертирство — 11,2 %, другие воинские должностные преступления — 18,4 %.

– А количество дезертиров оставалось неизменным всю войну?

— Оно сократилось в шесть раз в 1943 году, но начало возрастать со второго квартала 1944 года, когда наши войска уже продвигались на запад.

«ОУНовцы» — пособники врага

— Приходилось слышать о том, что в Ленинграде в военные годы действовали контрреволюционные организации. Что об этом говорят архивы трибуналов?

— По данным архивов, такие объединения были выявлены и нейтрализованы в результате совместной оперативной работы военной контрразведки «СМЕРШ» и милиции.

Так, в сентябре 1941 года Особый отдел 23-й армии Ленинградского фронта представил военному трибуналу дело об организации украинских националистов в 603-м лазарете, где были арестованы 23 военнослужащих. Согласно документам, в эту организацию вошли в основном выходцы из западных областей Украины, намеревавшиеся перейти на сторону врага. Организаторы не отрицали своей связи с кураторами из Львова. Они с самого начала боевых действий передавали информацию о дислокации воинских частей и другие сведения. По этому делу 18 человек были приговорены к расстрелу, пятеро — к десяти годам лишения свободы.

Подобное дело рассматривалось также осенью 1941 года — в 1-м артполку Резерва главного командования Ленфронта. Там была ликвидирована группа из девяти «ОУНовцев». Они вели пораженческую агитацию, зачитывали немецкие листовки.

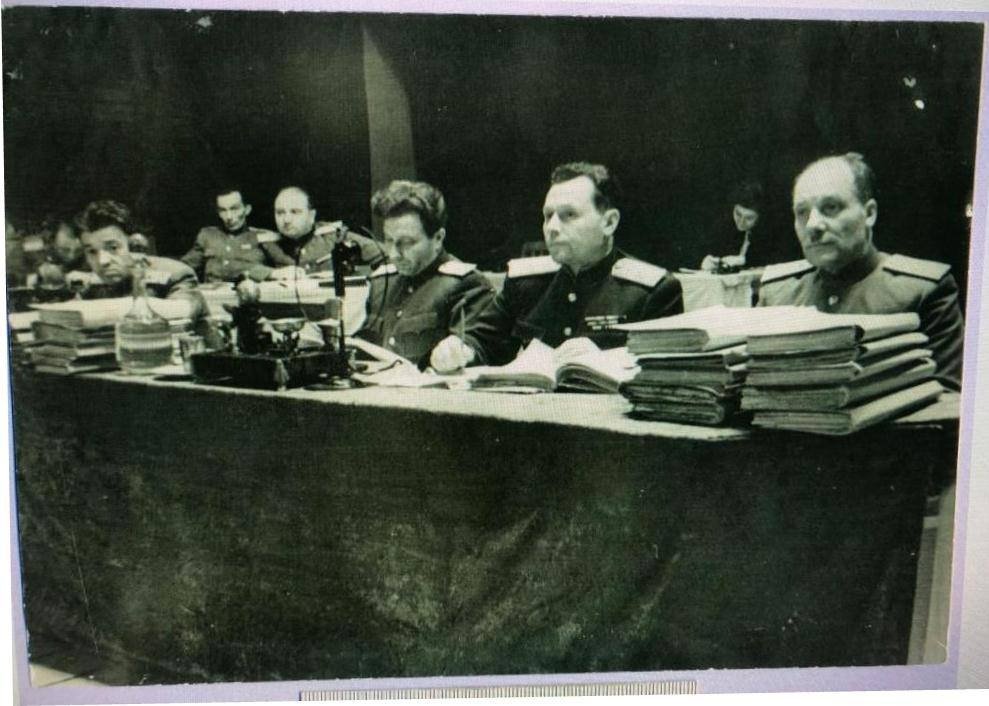

Ленинградский судебный процесс: в центре генерал-майор юстиции Иван Исаенков, декабрь 1945 г. — январь 1946 г. Фото: из архива 1-го Западного окружного военного суда

— А где в годы войны находился трибунал?

— И снова хочется обратиться к воспоминаниям Исаенкова: «Трибунал фронта размещался вместе со штабом фронта в центре города — на улице Герцена (ныне — Большая Морская), в доме № 1. Личный состав находился на казарменном положении, работали и спали в тех же помещениях. Температура зимой в комнатах доходила до минус 4-8 градусов. Некоторых работников зимой 1941/1942 годов из-за истощения приходилось освобождать от работы для восстановления сил, помещать в госпиталь, часть из них стали жертвами голода. В декабре 1941 года были случаи, когда и обвиняемые, и конвоиры, обессиленные голодом, падали по дороге и их приходилось вместе отправлять в госпиталь. За годы блокады погибли в бою и числятся без вести пропавшими более тридцати членов военных трибуналов».

— Сложная тема: заградительные отряды. Что о них говорят документы?

— Многое из того, что применял командующий в тот момент Ленинградским фронтом Георгий Жуков для укрепления дисциплины, позже распространилось на другие фронты, в том числе заградительные отряды. Они создавались для охраны тыла города от преступных банд, шпионов и диверсантов, а также для розыска и задержания дезертиров и самовольно оставивших передовые части.

В Ленинграде были установлены три линии заградотряда в южной части и четыре — для проверки всех военнослужащих, задержанных без документов.

В секретной справке на имя наркома внутренних дел СССР говорилось, что с начала войны до 10 октября 1941 года Особые отделы и заградотряды НКВД по охране тыла во всех районах страны задержали 657 364 военнослужащих, сбежавших с фронта и отставших от своих частей. Арестовали 25 878 человек, остальные были вновь направлены на фронт.

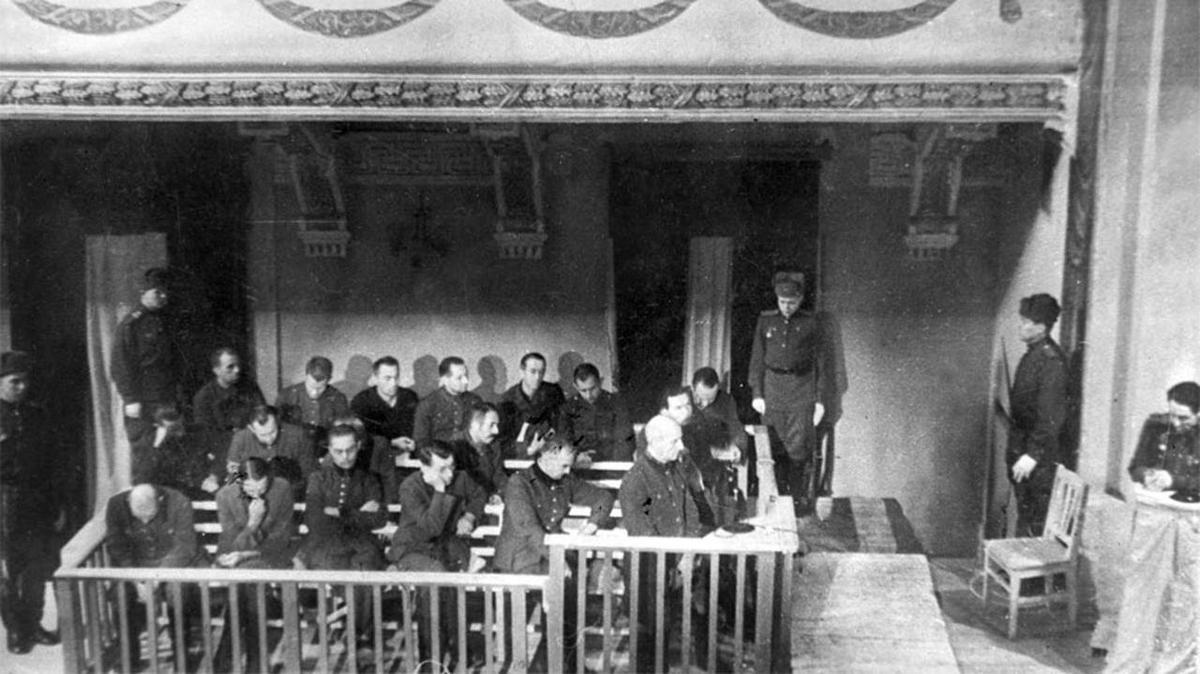

Великолукский судебный процесс 1946 года. Фото: из архива 1-го Западного окружного военного суда

Их деяния — вне времени

— Юрий Мирославович, вам приходилось работать с огромным массивом архивных документов. Были ли такие дела, которые удивили вас не только как исследователя, но и практикующего судью?

— Как судья, я не могу удивляться, а также давать оценку вступившим в законную силу судебным актам. Как исследователю, мне бы хотелось рассказать о наиболее резонансных уголовных делах в отношении нацистских военных преступников.

После войны Военным трибуналом Ленинградского фронта в открытых процессах было рассмотрено три уголовных дела в отношении немецких военных преступников, обвиняемых в совершении зверских насильственных действий против мирных советских граждан.

Первый открытый Ленинградский уголовный процесс закончился 4 января 1946 года оглашением приговора Военного трибунала Ленинградского военного округа, которым было установлено, что по преступным приказам военного коменданта города Пскова генерала Генриха Ремлингера в конце 1943 года и начале 1944 года во время карательных операций в деревнях Пикалиха, Замошки, Заборовье, посёлке Карамышево были расстреляны в общей сложности 900 и заживо сожжены 239 мирных жителей. Тогда же угнали в немецкое рабство 25 000 человек, сожгли 145 деревень, все имущество разграбили. Присутствовавшие в зале суда слушатели (более тысячи человек), а также советские и иностранные журналисты стали свидетелями изобличения гитлеровских палачей и их пособников на временно оккупированной территории Ленинградской области (Псковские и Новгородские земли тогда входили в состав Ленобласти).

Они могли оценить организацию процесса, полноту предварительного и судебного следствия, неопровержимость вины подсудимых, обоснованность и законность приговора. Итоги каждого дня заседания суда подводились в центральной и местной прессе, а также посредством радиотрансляции.

Имеется кинохроника оглашения обвинительного приговора и казни нацистов, снятая кинооператором Ефимом Учителем (отцом современного кинорежиссёра Алексея Учителя — старшего). Казнь через повешение состоялась в январе 1946 года на том месте, где сейчас находится площадь Калинина, недалеко от кинотеатра «Гигант», сегодня это концертный зал «Гигант-Холл». Повешены были восемь осуждённых (ещё трое по тому же делу были приговорены к каторжным работам). На площадь в тот день пришли десятки тысяч ленинградцев.

Казнь нацистских преступников на площади Калинина. Фото: Wikipedia.org

Второй открытый процесс Военного трибунала Ленинградского военного округа проходил в городе Великие Луки с 24 по 31 января 1946 года в отношении военного коменданта Великих Лук, генерал-лейтенанта германской армии Фрица-Георга фон Раппарда и подчинённых ему десяти офицеров.

Судебным следствием было установлено, что в январе-феврале 1942 года по преступным приказам фон Раппарда проводились карательные экспедиции против мирного населения под предлогом борьбы с партизанами. В деревнях Малиновка, Санники, Андрюково были расстреляны и заживо сожжены 710 мирных стариков, женщин и детей, 7000 мирных граждан Великолукской области были угнаны в немецкое рабство. В период командования 7 пехотной дивизией вермахта фон Раппард и другие подсудимые только в Суземском районе Брянской области в мае-июне 1943 года зверски убили 1100 местных жителей, угнали в рабство 7500 человек, сожгли 7000 колхозных дворов.

По приговору военного трибунала за совершенные злодеяния военные преступления фон Раппард и еще 7 офицеров были публично повешены, а остальные отправлены на 25-летнюю каторгу.

Третий открытый процесс проходил с 7 по 19 декабря 1947 года в Новгороде, в городской филармонии — одном из немногих уцелевших после войны зданий под председательством генерал-майора юстиции Ивана Исаенкова.

На скамье подсудимых находились 19 военных преступников и вермахта и СС, от армейских генералов (Курта Херцога, Йозефа Руппрехта) до жандармских фельдфебелей. В ходе процесса было доказано, что эти военные преступники расстреляли, повесили, заживо сожгли, замучили более 34 тысяч советских граждан на Ленинградской, Новгородской и Псковской земле. Ими разрушены и разграблены памятник «Тысячелетие России», Софийский собор и другие национальные святыни. Вину подсудимых подтвердили многочисленные свидетели, среди них — протоиерей Русской православной церкви Николай Ломакин (в 1946 году он давал показания на Нюрнбергском процессе). В связи с отменой в СССР в мае 1947 года смертной казни каждому виновному в установленных судом злодеяниях было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет.

Спустя 70 лет, в декабре 2017 года в Великом Новгороде в том же здании филармонии состоялся спектакль-реконструкция этого судебного процесса «Да судимы будете».

Чтобы детально восстановить процесс 1947 года, над проектом потрудились более 60 профессиональных актёров, писателей, реконструкторов, журналистов, представителей других творческих профессий и сообществ. Я был историческим консультантом этого спектакля.

Музей 1-го Западного окружного военного суда. Фото: Елена Скородумова / MR7

Иван Фролович Исаенков — председатель Военного трибунала Ленинградского фронта в годы Великой Отечественной войны.

Родился в крестьянской семье 8 марта 1898 года в деревне Малые Ермаки Знаменского района Смоленской губернии. В 1911 году окончил с похвальной грамотой церковно-приходскую школу. С 1917 года в большевистской партии.

Участвовал в Гражданской войне. С начала 1920-х до 1953 года занимал различные военно-юридические должности.

В августе 1940 года Исаенкова назначили председателем Военного трибунала Ленинградского военного округа. На этом посту он оставался до 1949 года.

Иван Исаенков председательствовал на судебных процессах против немецких военных преступников и их пособников из числа советских граждан, в том числе тех, кто обвинялся в совершении зверских насильственных действий против пленных красноармейцев и мирных граждан.

За особые заслуги в организации осуществления правосудия в блокадном Ленинграде в марте 1949 года Ивана Фроловича перевели с повышением на должность заместителя министра юстиции СССР — начальника Главного управления военных трибуналов Вооруженных Сил СССР, в которой он состоял до ноября 1950 года. Был освобожден от должности как ленинградец, соприкасавшийся по службе с партийными и советскими работниками, репрессированными внесудебными органами по «ленинградскому делу»».

Окончательно ушёл в отставку в 1953 году. Скончался в возрасте 95 лет.

Хочу отметить, что Военный трибунал Ленинградского военного округа с 1954 по 1965 годы провёл громадную работу по реабилитации репрессированных особыми совещаниями, двойками, тройками не только по «ленинградскому делу», но и в отношении большого количества граждан, осужденных по другим делам.