Блокадная селедка с рынка на Бассейной, грядки у Казанского собора, детский садик на Измайловском проспекте — актеры Театра имени Комиссаржевской Иван Краско, Галина Короткевич, Анатолий Худолеев, Тамара Абросимова и Ефим Каменецкий поделились с «МР» воспоминаниями о блокаде и Великой Отечественной войне.

Галина Петровна Короткевич: Окончив школу в 1940 году, в которой я, кстати, училась вместе с Владиславом Стржельчиком, пришла поступать в Театральный институт. Попала к Сушкевичу. После окончания 1 курса началась война. Можно сказать, что моя юность не состоялась — я была девочкой и сразу стала взрослой. В день объявления войны нас, студентов, должны были отправить в колхоз. Услышав сообщение, мама сказала: «Срочно поезжай в институт». По колхозам, естественно, не поехали. В институте меня направили в комитет комсомола, где формировалась концертная бригада. Поскольку я всю юность занималась хореографией, меня пригласили в бригаду старшекурсников. Они играли отрывки из спектаклей, читали военные стихи из газет, которые только что выходили, а между их выступлениями я танцевала. Так началась моя работа в военной фронтовой бригаде. Именно в военной, потому что нас отправили с концертами на Ладогу, а когда мы вернулись в Ленинград, институт уже был эвакуирован, и нас под свое крыло взял Дом офицеров. Мы ездили по мобилизационным пунктам, играли драматические и комедийные отрывки, пели песни. Поначалу никто не думал, что война будет такой долгой... Некоторым было даже интересно - шрапнель, бомбы. И только потом поняли, какой это ад!

Мы выступали, как тогда говорилось, в «форме номер один»: мальчики – в костюмах, а девочки – только в платьях. В тот год, первый, самый страшный, когда началась блокада, город оказался в кольце, был чудовищный мороз — до 45 градусов. Помню, выйдешь на сцену, улыбнешься – а улыбка так и замерзнет на лице. Но удивительно, что за всю войну никто из молодежной бригады не заболел, а у певцов, исполнявших песни на таком морозе, почему-то не садились голоса. Никому в голову не приходило жалеть себя или считать героем. Просто надо было выступать и всё! Работали на передовых, на самых ответственных участках – на Ленинградском и Волховском фронтах, на Дороге жизни. На Ладоге работали в основном ночью, когда стройбаты разравнивали проезды. Когда они уже буквально падали с ног, у одной машины раскрывались борта, а соседний грузовой автомобиль освещал нашу машину. Мы забирались по ящикам с боеприпасами на платформу грузовика и выступали, чтобы поддержать боевой дух солдат. Я танцевала не меньше 4 танцев в концерте. Чтобы отогреться, нужно было пойти в палатку и переодеться. Там лёд был застлан елочными ветками, стояла печурка... протрёшь спиртом руки, лицо – и опять на сцену. Молодость бесстрашна. Мы переходили по траншеям даже на передовые, чтобы для 2-3 человек сыграть концерт. Иногда было невозможно поднять в танце руку, потому что землянка была очень низкой. То, что было тогда обыденным, сегодня воспринимается невероятным: сегодня не понять, как можно было такое вынести.

По всему Ленинграду люди сажали грядки: около Казанского собора, в Александровском саду – где много земли, а деревьев мало. Все было в грядках, и на каждой из них стояла дощечка с фамилией. Сажали не картошку, а шкурки картошки с отростками. Давали одну только грядку, но никто никогда не воровал, хотя все было открыто, сторожей не было. Говорят, что в горе Бог дает силы, а несчастье порой не разъединяет, не озлобляет людей, а наоборот, прививает какое-то душевное благородство…

Из всех наград мне всего дороже знак «Участнику Дороги жизни». Я преклоняюсь перед строителями, водителями, регулировщиками - всеми, кто был там. С этой наградой я не могу ничего сравнить.

Наш театр открылся в блокаду, в 1942 году под названием «Городской», но жители сразу окрестили его Блокадным: сюда приходили люди с фронта и уходили прямо на фронт. Многие из тех бойцов, возможно, и видели всего один спектакль за свою жизнь. Для них это было памятное и прекрасное событие: будь то «Русские люди» Симонова, «Нашествие» Леонова или «Фронт» Корнейчука. Актеры и зрители жили на карточки и постоянно чувствовали голод. Кто выжил - выжил чудом. Каждый год 27 января и 9 мая мы собираемся коллективом, приглашая всех сотрудников, переживших войну и блокаду. Есть такое поверье: как только люди забудут войну - она начнется снова. Надеюсь, этого не случится...

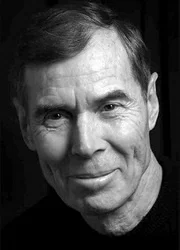

Иван Иванович Краско: Меня воспитывала баба Поля – мама отца. Мама умерла от заражения крови, когда мне было всего 10 месяцев. Потом не стало отца, и нас троих взяла к себе баба Поля. Она была крестьянкой, но с каким-то дворянским нутром. Я жил у бабушки с 6 лет и мы вели натуральное хозяйство, работы было много. Картошку посадить-выкопать, воды из колодца наносить. А корову прокормить! Полный сарай сена на зиму запасти – это дело непростое. Серпом по охапочке нажнешь травы, принесешь домой и сушишь. Жизнь была трудная, зато приучала к ежедневному, постоянному труду. В этой неизбежности и воспитывается характер.

В 1941 году мне было уже 10 лет. Сначала ребятня отнеслась к происходящему по-детски легкомысленно: играли в войну, «били» фашистов. Только после первых похоронок мы стали понимать, что происходит что-то страшное. Да и деревня наша опустела: всех мужчин забрали в армию. Потом опустели и полки в магазинах, ввели карточки. Всю войну мы прожили в Вартемягах, там блокада переживалась легче, чем в городе – у нас была и картошка, и молоко. Бабушка торговала молоком на Бассейном рынке в Ленинграде, добиралась пешком или на попутках, тащила на себе по 30 литров молока. Обратно привозила хлеб, сахар, а иногда в доме даже появлялись какие-то сладости. Помню, один раз она принесла коробочку драже, на которой был нарисован мальчик с румяными щеками и огромными глазами. Когда я увидел эти разноцветные леденцы, наверное, глаза у меня были такие же.

Линия фронта была совсем неподалеку, и брат Василий ушел в сыновья полка. Вскоре пришел командир спросить разрешения у бабушки. Увидел, что у нас тепло и попросил пустить на несколько дней фронтового художника. Тот красиво рисовал: расчертил Сталина на открытке на клеточки и перерисовывал, пришел политрук, сравнил вождя на двух картинках и спрашивает, почему в газете тот худее. Так война же, - отвечает художник. Баба Поля ахнула: даже Сталину тяжело. А потом художника за это объявили врагом народа и расстреляли.

Школьниками мы пропалывали огороды – морковку, свеклу. Характер у меня уже тогда был еще тот: нужно было быстрее всех бегать, лучше всех играть в лапту и работать тоже надо было лучше всех. Получил награду как передовик производства – банку желтой консервированной черешни. Принес домой, а баба Поля обомлела – она черешни никогда не ела. И я до этого ничего вкуснее не едал. Иногда приезжали отощавшие люди из города – просили милостыню, мы только тогда узнали такое страшное слово «дистрофик». К весне картошечка кончалась и у нас: собирали крапиву, лебеду. Была одна забота – выжить.

Приходишь в сельмаг, предъявляешь карточки на сахар, а продавщица говорит: «Ванюшка, милый, сахара-то нет, могу селедку дать». Блокадная селедка была не такой, как сейчас, - ржавая, сухая. Принес ее домой, вскипятили чай и пили вприкуску с рыбой. И я удивился, как это вкусно! Даже своеобразная сладость получалась. Баба Поля вообще никогда не унывала.

Но поздней осенью 43-го прилетел дятел и стал долбить в скворечник, я схватил рогатку и вдруг получаю по рукам от бабушки. Он нам беду принес, говорит. Только весной пришла похоронка, что в ноябре в Сталинграде погиб мой брат Володька. Я в рев, а баба Поля сказала, что раньше надо было плакать, когда дятел прилетал. Помню, как-то иду из школы, а мимо едет полуторка с бойцами. Смеются: малец, а сестренка у тебя есть? Отвечаю, что только братья – один погиб, двое воюют, а я с бабой Полей живу. Тогда один мне дал тридцатку, а другие – буханку хлеба и банку консервов. Когда объявили о победе, на всю деревню играли марши, а мы только перебирали, кто жив остался. У всех было только ожидание: придут ли домой.

Мне тогда четырнадцать лет было. Когда Левитан по радио на сельмаге объявил: «Германия полностью капитулировала!», я думал, что мои родные братья, которые ушли на фронт, в тот же день вернутся домой. До чего был наивным! Старший-то брат, Володя, в Сталинграде погиб. Коля был разведчиком, а Васька сбежал в сыновья полка, дошел до Кёнигсберга. До войны мы с ним соперничали. Знаете, как в детстве бывает, - «и брат мой, и враг мой». Но когда он убежал немцев бить, я его полюбил. Ждал треугольничков с фронта и сам письма писал.

А баба Поля - вещая старуха - говорила: «Доведу тебя до конца войны, а там помру». Спрашиваю: «Откуда ты знаешь?» «Сон видела. Нашу Керину гору. Будто лезу на нее из последних сил, думаю, неужели не доберусь до вершины? Потом на самую верхушку села и проснулась». Так и вышло - 9 мая отпраздновали День Победы, а 20 мая ее не стало. Хорошо, что вскоре братья вернулись. Недолго мне пришлось одному быть. Потом с фронта вернулся мой дядя, Иван Иванович, усыновил меня, мол, так будет легче дальше жить. После семилетки забрал меня в Ленинград – поступать в военно-морское училище.

Этот день – 9 мая – для меня и, думаю, для очень многих – святой день. Я помню 9 Мая 1945-го – народ ликовал, рассвет был и в душах, и на лицах людей. Я братьев своих ждал средних – Васю и Николая. Один был призван в 1942 году, а второй стал сыном полка… Так что для меня это настолько кровное, родное и близкое – освобождение от этой страшной войны…

Обычно в этот день меня всегда приглашают на концерты, выступления, но в этом году у нас в театре спектакль «Утоли моя печали» - и я этому очень рад. В спектакле речь идет о неком дяде Курте, который тоже служил. Мой герой все шутит, что у него хорошая пенсия – не за Курскую ли получил? В конце спектакля мой герой Санин говорит своему внуку, который избегает встреч с этим дядей, потому что его больше к русскому деду тянет: «Сходи ты к этому дяде Курту – что сейчас виноватых искать…». Этот спектакль о доброте, о душе человеческой, о том, что все должны помнить.

Я за то, чтобы этот праздник Победы никогда не забывался. Не дай Бог, чтобы сегодня была война…

Тамара Михайловна Абросимова: У меня сохранилась фотография – отец держит меня за руку у Львиного каскада в Петергофе. Датирована она 22 июня 1941 года. Так для меня началась война.

Мы стали думать об эвакуации. Мама была пионервожатой в школе, нас с ней хотели отправить с эшелонами, как всех тогда отправляли. Папа, уроженец Тульской области, настаивал, что надо ехать в Тулу, но бабушка уверяла, что в Туле враги были, а до Вологды не добирались никогда. Позже мы узнали, что первый эшелон был разбомблен. Тогда бабушка сказала: «Только через мой труп вы поедете в следующем эшелоне». Так мы и остались в Ленинграде. Вот почему у меня нет блокадного удостоверения: в списках отметили, что мы уезжаем, а восстанавливать прописку не стали, не до этого уже было.

Поскольку у папы была специальность «мосты и тоннели», он сразу попал на Волховский фронт, строил Дорогу жизни. В феврале 1942 года, когда она начала функционировать, он нас с мамой вывез в Вологодскую область. Бабушка с дедушкой пережили одну блокадную зиму, работали в госпитале. Они не очень любили об этом вспоминать. В Ленинград мы вернулись в конце 1944 года, когда блокаду сняли. Помню, что День Победы я встречала в детском садике на Измайловском проспекте – нам тогда сшили новые переднички, розовые с белыми горохами.

В Вологодской области было спокойно. Мы жили в городе Шуйске, там две реки проходили – Сухона и Шуя. Мамочка очень хорошо пела и выступала в восстановительных госпиталях с концертами для раненных, часто брала меня с собой. Однажды она пересеклась там с Анной Радловой, которая тоже была эвакуирована в Вологду.

Помню, смешной был случай, когда мама поехала за продуктами через реку по льду. На середине реки лошади вдруг остановились. Она у меня была очень ласковая, нежная, уговаривала их: «Милые, хорошие, ну что вы, поехали, меня доченька дома ждёт», - они ни в какую. Тогда она вспомнила, как разговаривают с лошадьми конюхи, крикнула на них матом, и они поскакали.

Голода я не помню, хотя мне немного надо было - я была худая и на очень тонких ногах. Бабушка была хорошей хозяйкой, у неё были какие-то припасы, и папа военный – нам полагались пайки. Во всяком случае, я не помню уныния, только за папу мы очень беспокоились, конечно.

Когда вернулись в Ленинград, дом, что напротив нашего, был уже разрушен, погибли знакомые, убили любимого мною Жорика, соседа по коммунальной квартире. Это никак не укладывалось у меня в голове. У нас была огромная и дружная квартира. А Жорик был очень красивым, и все хотели, чтобы он был моим крёстным…

Когда мы репетировали «Новоселье в старом доме», Валера Суслов просил рассказывать все воспоминания наших родителей о годах войны. Самые подробные воспоминания были у Валентины Ильиничны Чемберг. Наш мастер Рубен Сергеевич Агамирзян родился в 1922 году, прошел всю войну. У него была установка – каждый студент должен пройти через спектакль о войне. И мы с ребятами прошли: «Двое в степи», «Звезда» Эммануила Казакевича, спектакль о Брестской крепости.

Я помню, что бабушка и мама, переживая лишения, старались сделать всё, чтобы я росла здоровой. Я ценю их заботу о том, чтобы у меня был кусок хлеба и козье молоко. Бабушка говорила, что голод – это самое страшное, что выпадает на долю человека.

Если бы не было войны, наверное, была бы другая жизнь - у государства и у меня, соответственно. Но война стала частью нашей биографии. Это общая беда, это есть и в моём сердце.

Анатолий Григорьевич Худолеев: Война пришла в каждый дом, принесла горе и страдания во многие семьи. Не обошла стороной и нашу. Мужчины воевали – служили пехотинцами, артиллеристами, лётчиками. Из всей многочисленной когорты родственников с войны пришел только мой дядя Паша, он дошел до Берлина. Из Германии он привёз маленькую девочку-немку и воспитал как родную дочь. Своих детей у них с женой не было, не успели до войны, и Таня (так они её назвали) стала для нас практически двоюродной сестрой. Я не забуду, как он прижимал её, маленькую к себе. Вообще, дядя Паша был изумительным человеком, у него был Богом данный педагогический дар, он очень помогал нам и поддерживал.

Могу сказать, что не люблю вспоминать детство. Отец наш погиб на войне, мама одна воспитывала троих детей. И не она одна – когда я пошел в школу, почти все ребята из нашего класса были без отцов. 1945-й запомнился тем, что во двор наконец-то вынесли столы и скамейки, было какое-то общее единодушие. Соседи вернулись из эвакуации в Средней Азии, оттуда привезли сладости. Мне было три года, я хорошо это запомнил: меня впервые угощали урюком.

В отличие от детей нынешнего поколения, мы были взрослее. Быстро взрослеешь, когда нет нормальной еды и жилищных условий. Мы видели страдания взрослых и чувствовали, что мало праздников выпало на нашу долю. Зато в школе начались мои самые светлые годы. Учителя, эвакуированные из блокадного Ленинграда, уже в юном возрасте заложили в нас основные человеческие качества – понимание любви к Отечеству и к близким, научили справляться с суровостью жизни. Они не жалели на нас времени, приходили домой, если кто-то недотягивал, и занимались дополнительно. В классе было много человек, но никто не чувствовал себя обездоленным. Только благодаря их стараниям и любви, знаниям по истории и литературе мы не выросли «Иванами, не помнящими родства», все ребята из нашего класса стали хорошими людьми. Сейчас ведь многие даже не знают Жукова и других великих полководцев, не могут отличить Великую Отечественную войну от Второй мировой, от этого становится не по себе.

Сегодня мы с женой вспоминали её отца, который всю войну прошел. Я подумал о том, что родился бы я на одно поколение раньше, тоже воевал бы, был бы ранен, а может и убит где-нибудь в Польше. Целое поколение полегло за Отечество, сколько людей! Нужно помнить об этом.

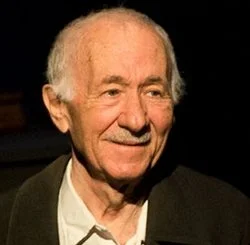

Ефим Александрович Каменецкий: Я начну с тривиальности, с клише – да, я действительно дитя войны. Но вот о чём я думаю: люди моего возраста, вспоминая о войне, часто рассказывают одни и те же эпизоды. – «Представляете, мы стоим в поле, над нами летит немецкий лётчик, и мы видим, как он смеётся», например. Вот какая штука – я это слышу, и мне кажется, что я был там, рядом с ними. Я ведь отчётливо помню – в какой-то деревне над нами пролетел немецкий лётчик, я поднял голову и увидел улыбающуюся рожу. Другие рассказывают о пленных фашистах, и тоже всё сходится – мы с ребятами иногда бегали на железнодорожную станцию посмотреть на пленных немцев, которых везли в товарных вагонах. Увы, сейчас мне немного стыдно – мы не бросали им хлеб, а бросали то, что под руку попадётся – камни, снежки. Так мы тогда видели торжество победителя.

Я приближался к своему шестилетию, когда началась война. Мы жили в небольшом городке на Брянщине, в деревянном доме. Сижу я с удочкой на берегу пруда, пытаюсь поймать карасика, и в этот момент я впервые услышал психологически убивающий свист бомбы. Я тут же срываюсь, прибегаю домой и слышу из радиотарелки: «Внимание! Внимание! Воздушная тревога!» Помню, что я залез под стол, хотя во дворе уже было выкопано бомбоубежище. Ночью бабушка отнесла меня туда, и кроме нас там ещё кто-то был. Сейчас я не знаю, сколько здесь фантазии, а сколько истинной памяти, но я отчётливо всё помню. Это случилось накануне эвакуации и стало для меня началом войны. И война была со мной до самого своего конца.

На исходе этой ночи мы погрузились в телегу. Поскольку мама моя была депутатом горсовета, ей дали лошадь, чтобы мы скорее уехали. Это было летом, по-моему, в августе. Для меня слово «эвакуация» означает болезненную перемену жизни, а слово «беженцы» – что-то жалкое. Взрослые шли пешком, а я прекрасно помню, как сидел на передке телеги и видел перед собой без конца размахивающий хвост (иногда он меня задевал) и лошадиные ноги, которые при каждом шаге демонстрировали широкие мышцы. Помню аромат сушеной травы и незабываемый запах парного молока. Вместе с нами, несчастными беженцами, шли стада несчастных коров с переполненными выменами - некому было за ними следить, некому доить. Молоко стекало по их ногам и ручейками разливалось по земле, как молочные реки из сказок. Не дай Бог ещё раз их увидеть… Но запах этот я запомнил на всю жизнь, сейчас молоко так не пахнет.

Так мы ехали долго-долго, до начала осени. Иногда делали остановки, а случалось,что военные тормозили нас и говорили: «Туда нельзя, идёт бой, поворачивайте обратно». У меня сохранился нечёткий образ: опушка леса, ночь, бегающие прожектора, я сижу в той же телеге и думаю: «Сейчас меня убьют. Но когда убьют, я же не почувствую?» Вот такое ощущение войны. В Ельце путешествие на лошади кончилось, и мы пересели в поезд. Вот где начался кошмар, вот где ад – в переполненном вагоне товарняка, где пахло мочой и всех съедали вши. И так до начала зимы.

Нас высадили на небольшой станции Сура в Пензенской области. Через речку мы переезжали на санях по первому льду, подумали – вот сейчас провалимся, и всё на этом. Первое, что случилось в деревне, – мы похоронили бабушку. Это так соразмерно с войной.

Я не смогу забыть доброты простых людей. Меня посадили греть ноги около печки, и женщина внесла в комнату огромный чугун, из него шел пар. На большой деревянный стол она вывалила гору картошки. Никогда я не забуду запах рассыпчатой картошки в мундире! Это тоже война.

Отца трижды брали в армию, возвращали, и, в конце концов, перевели на лесоперевалочную базу, и я там жил в бараке. В Суре я поступил первый класс, начал писать стихи – про войну, про Сталина. Про партизан писал: «Когда заснули немцы беззаботно, народный мститель вышел на дозор». Мальчишкой я мечтал ощутить запах пороха, попартизанить «по-настоящему».

Школа располагалась в бывшей церкви. Атмосфера в ней была замечательная, и учителей я забыть не могу. Учитель литературы Евгений Григорьевич Белугин лётчиком был. Прежде чем сесть за учительский стол, он щёлкал протезом, чтоб тот согнулся, только тогда садился. Обожаемый был мною человек, умница, только пьяница. Раньше он читал лекции от горкома партии, а с войны вернулся с протезом и алкоголизм. Это тоже война.

На нашей станции часто появлялись новые люди. Забыть не могу двух друзей – один без рук, другой без ног, но они хотели выпивать: тот, что без рук ходил за водкой, а тот, что с руками – её наливал. Это тоже война.

Я видел каторжный труд женщин на лесоперевалочных базах. В девять лет я заработал свои первые деньги: мне дали ведро с мазутом и тряпку на палке, я чистил эскалатор, который поднимал брёвна из реки. Поначалу весь был в мазуте. Потом подрос, и меня «повысили», стал вести учёт – сколько кубометров леса было вытащено из реки. Мужик мне кричал: «30 сантиметров», я и писал на бревне «30». Это тоже война.

Перед подъёмом на эскалаторе, чтоб не расплывался, лес собирали в большой кошель – заводь, составленную из двух брёвен. У нас, пацанов, было такое развлечение: мы выбирали шпалу, ложились на неё и плыли вниз по течению. Но железнодорожный мост через реку охранялся специальным гарнизоном, под него плыть нельзя – убьют. Не доплывая метров тридцать, мы поворачивали к берегу. Это тоже война.

Река Сура – это приток Волги, спасительница душевная и физическая. Как только сходил лёд, и пойма чуть подсыхала, там появлялись дикий лук, чеснок, борщёвка, щавель. Мы туда кое-как пробирались и ели траву. Я уж не говорю о том, что мы ловили рыбу, ныряли за ракушками и поджаривали их на костре без соли, её тогда не было. Ещё ели что-то картофельное, перемешанное с лебедой. Это тоже война.

Вот идёт женщина, опухшая от голода, ощущение, что ткнёшь её пальцем, и вода польётся. Это тоже война.

Помню, как в День Победы взрослые пошли на станцию пить пиво. Мне было десять лет, и тогда я впервые попробовал пиво вместе со всеми, а мама сшила для меня зелёный тканевый пиджачок. В Суре мы жили до 1949 года. Отца перевели в Пензу, и в восьмой класс я пошел уже в областном городе.

Лет десять назад я поехал на гастроли в Самару с БДТ. И вдруг мне приходит в голову: мы же Суру будем проезжать! Я стал смотреть в окно, давно я так не волновался. Доехали до Симбухово, маленькой станции, гляжу – будка, как стояла, так и стоит! Едем дальше - где я жил, теперь высокий берег, а река закрыта купами деревьев. Там, где раньше была станция, стоит новый вокзал – будто нарисованный, игрушечный, маленький, как эта комната.

Не знаю от чего, но именно в Суре я стал мечтать об актёрстве. Что такое театр я не знал, не видел ничего, кроме заезжих эстрадных бригад. Театр, о котором тогда мечтал, я впервые увидел в Пензе. Сейчас я понимаю, что это старое здание было больше похоже на огромную баню, но тогда я ходил вокруг него и ждал – вдруг сейчас выйдет какой-нибудь артист, я увижу живого артиста! Когда начался театр, для меня кончилась война.